Как выжить в эпоху постправды

- 20.06.2017

- 30330

Мы привыкаем к заголовкам, в которых пишут очевидную чушь, не проверяем детали, не ищем пруфы и делим мир на своих и чужих так же быстро, как смахиваем фотки в Tinder: не нравится – налево, нравится – направо. Ученые силятся описать этот дивный новый мир, где скучной правде всегда предпочитают эффектную ложь. Даже придумали слово: постправда. Короче, если ты расположен(-а) порассуждать, куда несется наша желтая стрела (читай: мир), тебе этот лонгрид и посвящается. Лайк, шер, репост!

Мы привыкаем к заголовкам, в которых пишут очевидную чушь, не проверяем детали, не ищем пруфы и делим мир на своих и чужих так же быстро, как смахиваем фотки в Tinder: не нравится – налево, нравится – направо. Ученые силятся описать этот дивный новый мир, где скучной правде всегда предпочитают эффектную ложь. Даже придумали слово: постправда. Короче, если ты расположен(-а) порассуждать, куда несется наша желтая стрела (читай: мир), тебе этот лонгрид и посвящается. Лайк, шер, репост!

Предисловие. Как Светлана Алексиевич умерла и воскресла

18 мая. По Фейсбуку шуршит скорбная весть: нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич скончалась. Об этом сообщают авторитетные СМИ вроде Le Figaro, в Википедии оперативно появляется дата смерти писательницы, пользователи социальных сетей рефлексируют на тему. В это время телефон сабжа разрывается от звонков в роуминге: Светлана Алексиевич находится в Сеуле, где презентует свои издания на корейском языке. Она жива-здорова. К чести некоторых СМИ, их сотрудники не забыли, что такое фактчекинг, и проверили информацию, прежде чем забацать черно-белую фотку для некролога.

Источником утки оказался поддельный твиттер-аккаунт свеженазначенной министерки культуры Франции. Пока Франсуаза Ниссен мирно себе спала (или отмечала карьерные успехи – как знать), итальянский учитель Томмазо де Бенедетти создал «ее» профайл, а на следующий день во время школьной перемены написал в нем буквально следующее: «Страшная новость. Только что мне сообщили, что Светлана Алексиевич умерла. Никакой другой информации у меня нет». И понеслось...

Примечательна первая реакция Светланы Александровны: «Это, наверное, и есть новая реальность, в которой мы оказались. Мир постправды. Когда мы не знаем, что в действительности и где происходит».

А ведь на самом деле – не знаем.

Что такое постправда

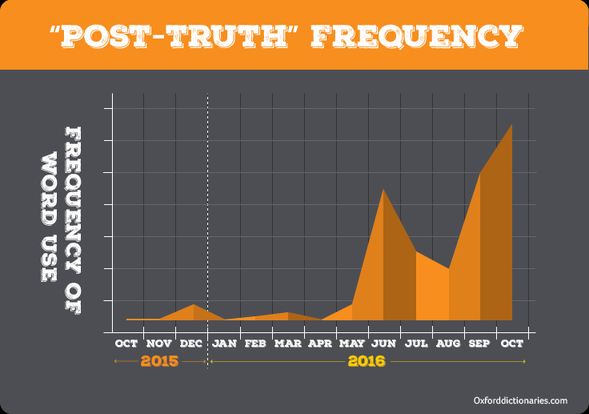

«Post-truth» стало словом 2016 года по версии Оксфордского словаря. Оно описывает такие «обстоятельства, в которых объективные факты менее важны для формирования общественного мнения, чем обращение к эмоциям и личным убеждениям». Предполагается, что в эпоху постправды люди верят в то, во что хотят верить, и идут за авторитетами вместо того, чтобы доверять цифрам.

В русском языке для понятия post-truth закрепился аналог «постправда», хотя, по мнению некоторых исследователей, правильнее говорить «постистина». Дескать, истина едина, а правда у всех своя: хочешь – бери «Гомельскую», хочешь – «Гродненскую», ну а кому-то и «Комсомольская» – всем правдам правда. Впрочем, если обратиться к толковым словарям, оба слова отсылают нас к объективности, а именно объективность постправда (или постистина) подтачивает в самом основании. Это куда более принципиальный момент, нежели оттенки смыслов.

В том значении, которое зафиксировано Оксфордским словарем, слово post-truth встречалось еще в 1992 году: его использовал в эссе драматург Стив Тесич, чтобы описать конфликт в Персидском заливе. Но в 2016-м популярность лексемы возросла многократно.

Именно в 2016-м мир вошел в лобовое столкновение с феноменом постправды: все мы немного перевозбудились от результатов двух кампаний по разные берега Атлантики. Сначала британцы, вопреки всем прогнозам, решили отчалить из Евросоюза в туман. А потом американцы захотели сделать Америку Great Again, избрав человека, в которого больше верили зрители телеканала «Россия 24», чем завсегдатаи лужаек Централ Парка.

Главные «кейсы» постправды: Brexit и Трамп

Сторонники выхода Великобритании из Евросоюза активно продавливали тему, будто членство в ЕС еженедельно влетает стране в 350 миллионов фунтов стерлингов. Риторика брекситеров строилась вокруг того, что столь сладкую сумму хорошо бы пустить на что-то более важное – здоровье жителей Королевства, например. Логично?

Алогично другое: даже когда цифра в 350 миллионов была опровергнута экономистами (лови много фактчекинга), брекситеры не отказались от своих слов – лозунги про 350 миллионов по-прежнему транслировались везде, где только можно. И это сработало!

На утро после триумфа Brexit глава Партии независимости Соединенного королевства признал, что после выхода из ЕС эти деньги не появятся, а спустя несколько дней один из главных идеологов кампании Арон Бэнкс цинично пояснил: «Уже было сказано, что факты не работают, вот и все. Те, кто хотели остаться в ЕС, использовали факты, факты и факты без конца. Это просто не работает. Нужно найти эмоциональную связь с людьми. Так побеждает Трамп».

Дональд Трамп – это апостол постправды. По данным проекта Politifact, 68% утверждений Трампа были ложными полностью или частично, 27% – не совсем правдой, лишь 5% – чистой правдой. И этот человек – президент одной из самых влиятельных стран на планете!

Это кажется абсурдным, если пользоваться логикой прежнего, фактоцентричного мира, но Трамп великолепно совпадает с эпохой, когда эмоции намного важнее фактов. Не моргнув глазом он утверждает, что Хиллари Клинтон – преступница, а Барак Обама родился за пределами Штатов, – и публика раскрывает рты. Опровержения поспевают быстро, но достигают не всех, а заставляют задуматься и того меньшее число электората.

Почему тебе ОК, когда на ушах лапша

Антрополог Алексей Юрчак написал чудесную книжку о Советском Союзе периода разложения, где с подлинно литературным талантом расписал ситуацию, когда гражданин поздних «советов» уже не верил в строительство коммунизма и слова маразматичных генсеков, но официальная идеология по-прежнему воспроизводилась – как некий ритуал, который по общему сговору всех устраивает, потому что какую-то другую жизнь даже вообразить было трудно. Чтобы описать это положение вещей, ученый использовал термин «гипернормализация».

В прошлом году Адам Кертис снял для BBC фильм, который назвал термином Юрчака «HyperNormalisation».

Согласно Кертису, современный Запад находится в состоянии, аналогичном гипернормализации в позднем СССР. «У нас тоже немало коррупции. Мы все об этом знаем, и политики знают, что мы знаем. Политики на Западе также почти утратили контроль над происходящими событиями, и они знают, что мы об этом знаем. Итак, все знают, что мир наш странный, нереальный, фальшивый и коррумпированный. Но все воспринимают его как совершенно нормальный. Потому что самая интересная черта нашего времени состоит в том, что миру этому никто не видит альтернативы», – говорит режиссер в интервью русской службе BBC.

Человек 2000-х – индивидуалист, который легко делегирует кому угодно функцию рулить общественными интересами. Мы со всей серьезностью выбираем плитку в уборную и трехскоростной блендер, но что касается политики, экономики, экологии – нам проще положиться на авторитетную фигуру. И даже если авторитетная фигура будет лгать, то все равно мы будем и дальше действовать так, будто полностью ей доверяем.

Цифры теряют силу везде. Смотри: если в предвыборной программе кандидата Лукашенко формата 2001 года было 13 цифр, 2006 – 17, а 2010 – 16, то в программе-2015 цифра оказалась ровно одна. Зато слово «мы» промелькнуло аж 28 раз.

Почему тебя это должно волновать: пузыри фильтров

Сегодня у нас есть доступ к бесконечным массивам данных – казалось бы, найдется все, только гугли. Проблема лишь в том, что вся информация в интернете подстраивается под тебя.

Социальные сети и поисковые системы по дефолту считают, что ты застыл в бронзе и больше не развиваешься, а значит твою нежную психику нужно оберегать от альтернативных точек зрения. Фид в Facebook формируется с учетом того, что ты лайкаешь и шеришь, а персонализированная выдача в Google не позволяет тебе выйти за пределы «пузыря фильтров». И вот тебе уже кажется, что все вокруг голосуют за твоего кандидата, все верят в одного бога и все слушают твою музыку. «Пузырь фильтров» настолько усыпляет критическое мышление, что, когда в ленте появляется пост, противоречащий твоим убеждениям, ты тут же находишь в нем логические огрехи, а если не находишь – то просто игноришь эту инфу.

Например, человек убежден, что под видом всеобщей вакцинации на людях ставят какие-то страшные эксперименты. Любые аргументы за вакцинацию он посчитает ангажированными, исследования – проплаченными, истории об отказе от прививки с печальным финалом – подтасованными. Спорить бесполезно. В эпоху постправды факты утратили силу: клавиатуры в дискуссиях ломаются не за объективность, а за личные убеждения, личную веру.

Как это работает:

Информации становится больше, но проверяют ее все реже. В довесок к этому стирается грань между массовым и личным: статья профессора Калифорнийского универа в Беркли и пост друга на Фейсбуке могут иметь одинаковую ценность и приниматься на веру безусловно.

Информации становится больше, но проверяют ее все реже. В довесок к этому стирается грань между массовым и личным: статья профессора Калифорнийского универа в Беркли и пост друга на Фейсбуке могут иметь одинаковую ценность и приниматься на веру безусловно.

Публичная сфера дробится на множество «кружков по убеждениям», и люди стремятся попасть в «свой кружок», не замечая, что все больше отдаляются от других групп. Вот почему неожиданное столкновение с миром комментаторов Onliner подобно легкому поражению электротоком.

Публичная сфера дробится на множество «кружков по убеждениям», и люди стремятся попасть в «свой кружок», не замечая, что все больше отдаляются от других групп. Вот почему неожиданное столкновение с миром комментаторов Onliner подобно легкому поражению электротоком.

Убеждения человека резонируют с убеждениями его единомышленников, отчего он укрепляется в них и защищает еще сильнее. Персонализированный поиск и выдача новостей в социальных сетях не позволяют выйти за пределы «кружка». Создается комфорт безусловной правоты: «Хто не скаче, той москаль!»

Убеждения человека резонируют с убеждениями его единомышленников, отчего он укрепляется в них и защищает еще сильнее. Персонализированный поиск и выдача новостей в социальных сетях не позволяют выйти за пределы «кружка». Создается комфорт безусловной правоты: «Хто не скаче, той москаль!»

Индивид стремится доказать верность «своим» и уподобляется спортивному фанату, который болеет за клуб эмоционально и даже способен жертвовать ради этого собственными интересами.

Индивид стремится доказать верность «своим» и уподобляется спортивному фанату, который болеет за клуб эмоционально и даже способен жертвовать ради этого собственными интересами.

Информация перестает быть ценной сама по себе – куда важнее внимание, которое на нее направлено. «Мир постправды – это не просто симулятивная копия реального мира, а гипернасыщенный вариант, который стремится его превосходить», – читаем в исследовании украинского политолога. Краски сгущаются.

Информация перестает быть ценной сама по себе – куда важнее внимание, которое на нее направлено. «Мир постправды – это не просто симулятивная копия реального мира, а гипернасыщенный вариант, который стремится его превосходить», – читаем в исследовании украинского политолога. Краски сгущаются.

Как жить и работать в эпоху постправды

«Если мы действительно хотим понять, каково жить в эпоху постправды, следует обратиться к журналисту, которому приходится каждый день писать лояльные статьи в поддержку высшего руководства страны, к экспертам по маркетингу или профессиональным онлайн-троллям, ежедневно пишущим сотни фейковых комментариев. Может, нам стоит вновь прочитать “1984” Оруэлла. Вероятно, это поможет понять, как существовать в дистопии общества постправды», – размышляет Владан Йолер, профессор департамента новых медиа Академии искусств Нови-Садского университета.

Йолер выражает общее экспертное мнение. Как действовать в новой реальности – пока непонятно. Мы находимся на начальном этапе ее осмысления. И пока ты читаешь этот материал, медиа выпускают в свет бесконечные объемы контента разной степени вредности.

Возьмем свежайшие примеры фейковых новостей:

Крокодилы в Зимбабве съели священника, который хотел ходить по воде.

Итальянские монашки забеременели от мигрантов.

Гости фестиваля отравились салом, из которого был выложен 200-килограммовый герб Украины.

Итальянский суд запретил держать лобстеров на льду перед приготовлением, так как они страдают.

Трамп открыл России тайны государственной важности.

Джоли и Питт снова вместе.

Обрати внимание: на ресурсах (разной степени авторитетности, конечно) нет опровержений (сегодня даже публичные лица не извиняются за дезу). Новости по-прежнему выглядят как подлинные, а значит все еще могут ввести в заблуждение случайного читателя и вызвать у него какую-то реакцию: удивление, гнев, радость или даже чувство собственного превосходства. Далеко не все из этих фейков безобидны. Например, совершенно очевидно, куда клонит телерадиокомпания «Звезда» со своей «монашеской оргией».

В этой связи мегаактуальными становятся вопросы запрета пропагандистских медиа на государственном уровне и прокачки критического мышления на уровне индивидуальном. Ну а если ты работаешь в медиа, которое претендует на непредвзятость, тебе стоит освежить в памяти принципы фактчекинга вместе с Максимом Корневым, доцентом кафедры ТРИТ факультета журналистики Института массмедиа РГГУ:

Ищи первоисточник или подтверждение информации из нескольких независимых источников.

Ищи первоисточник или подтверждение информации из нескольких независимых источников.

Поинтересуйся мнением противоположной стороны.

Поинтересуйся мнением противоположной стороны.

Следи за новостями о фейках, чтобы знать подделки «в лицо».

Следи за новостями о фейках, чтобы знать подделки «в лицо».

Не гонись за сенсацией в ущерб точности фактов.

Не гонись за сенсацией в ущерб точности фактов.

Будь крайне бдителен с социальными сетями. И тогда ты, вероятно, не «похоронишь» кого-нибудь раньше времени.

Будь крайне бдителен с социальными сетями. И тогда ты, вероятно, не «похоронишь» кого-нибудь раньше времени.

Эпилог. Эффект бабочки

Вернемся к человеку, оповестившему мир о «смерти» нашей нобелевской лауреатки. Кто этот шут гороховый и зачем он мутит воду? Томмазо де Бенедетти – небезызвестная в интернете личность. Этот пранкер публиковал фейковые интервью с Михаилом Горбачевым, Далай Ламой, Варгасом Льосой и другими «рок-звездами». «Хоронить» великих ему тоже не привыкать: жертвами Томмазо ранее были Йоко Оно и Башар Асад. Итальянские журналисты даже завели специальный тег #tommasodebenedetti, которым помечают сомнительные источники.

По словам де Бенедетти, его миссия – всего лишь показать нам всем, насколько уязвимы современные медиа в эпоху интернета, и это никакой не терроризм, а, скорее, зеркало новой реальности. Итальянец на деле показывает, как маленькое вранье может привести к большим последствиям. Его твит о мнимом убийстве президента Сирии вызвал панику на рынке нефти – за минуту цена подскочила на 1%. Вот такой «эффект бабочки», на минуточку.

Читать еще:

Афлайн-паказы «Паўночнага ззяння» адбудуцца ў Вільні, Таліне і Варшаве

Запрашаюць даследаваць, хто мы ёсць для сябе і для свету.

40 часов рейва: как прошли именины «Бассоты»?

Большой фотоотчет с четырехлетия «Бассоты» – главного летнего рейва.

На главной:

«Здесь красивые люди красиво пьют»: интервью с создателями бара «Молодой»

Как построить не просто бар, но тусовку на районе.

«Здесь красивые люди красиво пьют»: интервью с создателями бара «Молодой»

Как построить не просто бар, но тусовку на районе.

Художник Павел Булва: «Этому миру чуждо все, что мне важно»

Разговор о смыслах большого искусства.

КОММЕНТАРИИ (3)

Мощная статья!

Интересно. Единственное, о чем попрошу вас, журналистов. Не пичкайте наши умы этими новыми эпатажными словечками, пожалуйста. Типа: Лайк, шер, репост! пруф, фактчекинг и тд. язык ломается читать и воспринимать это

Словечки вполне соотвествуют содержанию статьи. Они более чем к месту.