«День – это божие создание. Ты не думай, что тебе так много отпущено» – интервью с Алесем Родиным

- Рубрыка: ІНТЭРВ'Ю

- 03.02.2023

- 9881

Этот разговор с Алесем Родиным состоялся накануне 2022 года. Тогда я встретилась с ним в его мастерской на Немиге – среди картин, книг, печатных фотографий, кружек и рыжих париков. Алесь много говорил о любимом им Тахелесе, ценности каждого дня и сновидении – в котором мы все живем. Чуть меньше чем через год, 19 декабря 2022 года, Алесь проснулся и ушел изучать новые вселенные – своими внимательными пронзительными голубыми глазами и с легкой улыбкой. Ниже – тот самый декабрьский разговор с Алесем, который по стечению обстоятельств публикуется только сейчас.

Про детство

Я родился сразу после войны, через два года. Мать из России, отец из Беларуси. Сложные у них отношения были. До 5 лет жил в Барановичах, а потом переехал в Минск, там и в школу пошел. В школе сразу заметили, что я что-то малюю и пригласили в студию. Так и пошло-покатило.

Очень важно с детства начинать. Концептуализм можно с любого возраста, но визуальное мастацтво – чем раньше, тем лучше. Тогда ты легко можешь ориентироваться во всех хитросплетениях, цветопередаче и образах.

«Колесо фортуны», серия «Созвездие детства», 2021

«В созвездии Подарка», серия «Созвездие детства», 2007

Детство надо всем иногда посещать. Потому что все мы в душе остаемся детьми, сколько бы нам ни было. Это самый изобретательный период, когда всё хочется попробовать, с чем-то соприкоснуться. Этот интерес надо всегда в себе поддерживать, потому что иначе наступает ступор.

А жизнь – это суровая вещь. Она тут же бьет тебя по башке, если ты смотришь на мир с немигающими глазами и не радуешься каждому дню.

День – это божие создание. Ты не думай, что тебе так много отпущено. Ты только тогда можешь творить, когда с интересом приоткрываешь каждый день новое. Ложишься и планируешь: завтра будет интересно. Это и повергает тебя в то, чтобы ты бегал, подпрыгивал, открывал что-то.

Фото: Оля Иоль

Про учебу и живопись на службе в советской армии

Меня учили Иван Ахремчик, Хаим Лившиц, Натан Воронов [Родин учился в Белорусский государственный театрально-художественный институт, позже преобразованный в БГАИ. – прим. ред.]. Великолепные живописцы, профессиональные мастера. Да, они идеологически были настроены, но в первую очередь были на уровне. Профессиональный заряд можно было получить у тех мастеров будь здоров. Другое дело, в какую сторону ты потом пойдешь. Я наматывал на ус профессиональное, а после того как выпустился, стал работать уже в другом направлении. А до этого надо было получить диплом. Слава богу, что ума хватило впитывать все эти знания, хотя в голове тогда был ветер.

Стоял вопрос, чтобы меня с 3-го курса отчислили, но я собрался как-то: эти корки очень важные тогда были. Иначе не выживешь как мастак. Плюс надо было профессионально владеть навыком. На уровне дилетантства вообще никого ничего не интересует. Нигде: ни тут, ни там. Тут еще можно заливать что-то, но потом тебе это надоест. А уж в Берлине – не дай бог ты дилетант какой-то – через неделю выскочишь оттуда. Они не знают, как я это делал – поэтому мне всё давали.

Я окончил колледж, и меня сразу призвали. Служил год, расписывал огромные панно, посвященные советской армии. Весело было, друзья появились. Как-то в самоволку приобрели горелку, ну и перепили. Замполит увидел и такой: «Ах, ты хотел демобилизации в первую очередь? В последнюю пойдешь. Вот тебе еще 10 дембельских работ. Как выполнишь – только тогда». Когда совершишь плохое дело – отделаться от губы [гауптвахты. – прим. ред.] можно было только таким образом. Я пахал, последний и вышел. Пьянство есть пьянство.

Я был и дворником, и слесарем, и сторожем.

Всё в советский период прошел. У меня в подсобках мастерские были. Иногда приходилось и сторожить: ходить ночью и просматривать. Как-то произошло хищение. А кто там был сторожем? Я. А чем занимался? Рисовал.

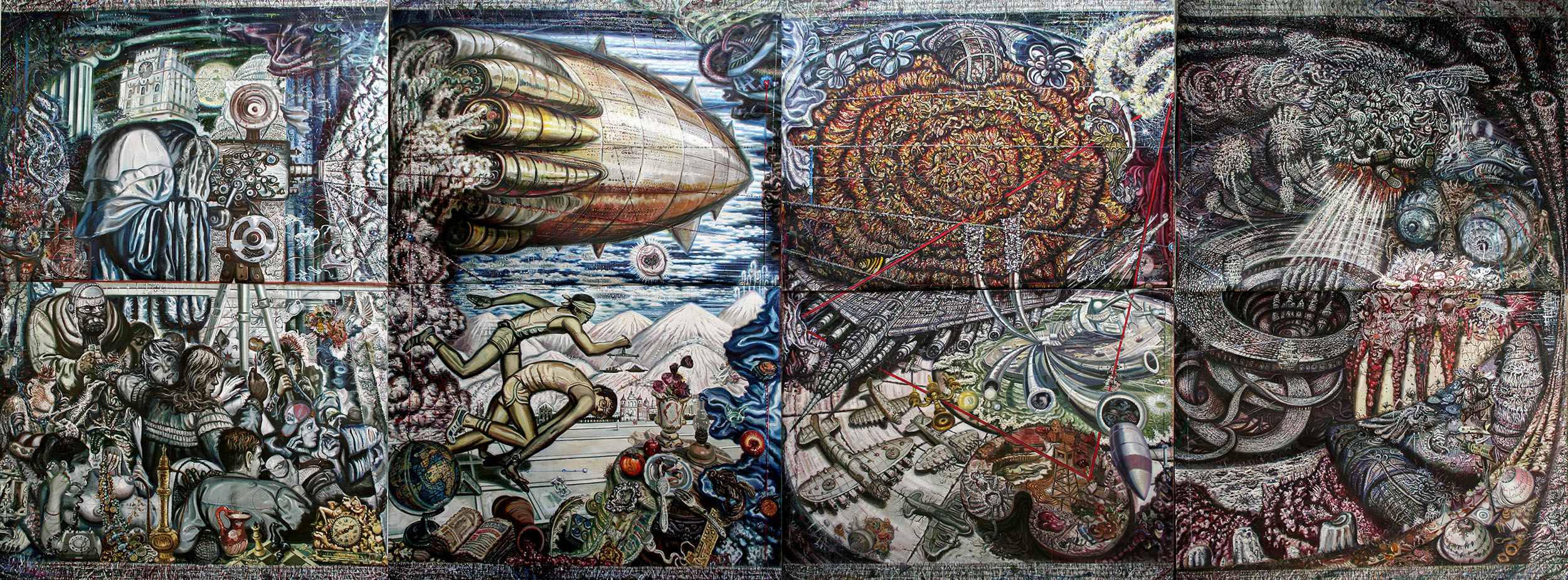

«Нон-стоп-панорама», 8 х 2,5 м, 1995–2003

Про Европу и 10 лет в Тахелесе

Потом началась перестройка, и меня тут же пригласили в Голландию. Тогда было сложно просто поехать, а тут с работами! Они же большие по размеру. Как? Была целая эпопея. В итоге свернули работы в пять здоровых рулонов, нашли знакомого в Фонде мира, который довез меня до Ганновера. А как дальше ехать с этими огромными рулонами? Надо же до Амстердама.

Купил билет, подходит поезд, открываются двери, и мне сразу нужно перебросить работы туда. Я перебрасываю – а вокруг немцы, тактичные, смотрят и думают: «Что это такое, кто это, что он делает?». Они что-то говорят, но я на немецком не понимаю. Чертыхаются, наверное.

Двери захлопнулись. Подходит проводник и спрашивает: «Что это такое?». Я что-то леплю на школьном английском. Тогда Беларусь никто не знал: «Раша?» – «Раша». – «Ну ладно». Перестройка была, мягче относились. Меня не выгнали из поезда, доехал до Амстердама. Там хорошую экспозицию сделал, занял несколько этажей. Пресса каждый день была. После этого я лет пять туда ездил и делал выставки.

Потом была Франция, а потом — Берлин.

Тахелес. Фото: Roi Boshi

і быў яшчэ Берлін

бо тут быў мастацкі дом Tacheles дзе ў

шматлікіх цёмных калідорах ценямі хісталіся

вясёлыя афрыканцы й прапаноўвалі штосьці забароненае

палотны графіка фотаздымкі нават унітазы ад псеўда-Дзюшана

тут ператвараліся ў белых птушак

віно тут дзурчэла чырвонымі й белымі колерамі

агаляючы рыльца рознакаляровых бутэлек

мастак Родзін ствараў манументальныя касмічныя сімфоніі

тут квітнела мастацкая артэль

Тарановіч маліўся Ермакоў распісваў мядзведзя й

Кашкурэвіч танчыў вакол каменю

тут былі кебабы і піва

іранскі мастак Рэза маляваў сумныя дрэвы без лісця

зміцер вішнёў

Я попал в Тахелес в 2000 году и сразу понял, что это – самое то.

[Тахелес – арт-сквот в центре Берлина. Был занят художниками в 1990 году. В 2012 году его закрыли. – прим. ред.]. Лучше ничего не придумаешь. Тахелес был известной точкой притяжения и поэтому все, кто интересовался мастацтвом, обязательно туда приезжали. Мне сразу же дали мастерскую, около тысячи квадратов вместе с подсобками. Было много художников из разных стран. Находили с ними общий язык, но независимость в видении сохраняли.

Фото: Оля Иоль

Тахелес жил с моей выставки. Ее посещало очень много людей: 300 тысяч где-то за год проходило. Мне не надо было продавать работы, мы делали принты – они шли очень хорошо. Если в день продавали по тысяче этих бумажек – можешь представить, что это такое. Тахелес забирал бóльшую часть, но это нормально. Я должен был его поддерживать, потому что мне это было важно, потому что он давал мне всё.

Благодаря доходу от принтов у меня была возможность приглашать кого угодно. Я сразу пригласил Змитера Юркевича, с которым мы привозили беларусских музыкантов и делали перформансы. За 10 лет мы много чего там провели.

Фото: Катя Маркевич

Выставка закрывалась в 2 часа ночи. В 10 утра двери снова открывались, шел народ, и я смотрел, насколько картина доведена. Проходит мимо и не замечает – значит, работа еще не трогает, не идет от нее импульс, и я малюю дальше. Потом опять по неволе наблюдаешь. И вот когда уже народ не отходит, пасется около работы, вопросы задает — значит, уже пошло.

Это дало мне возможность понимать, какая глубина должна быть у работы, чтобы она вот так воздействовала на большую массу людей – независимо, кто они. Я как будто научной деятельностью занимался, потому что надо было отслеживать, каким образом воздействует тот или иной поворот кисти, структура в абстрактных работах, замесы цветовые.

Для меня это была великолепная возможность – изучать это на большой массе людей со всего глобуса.

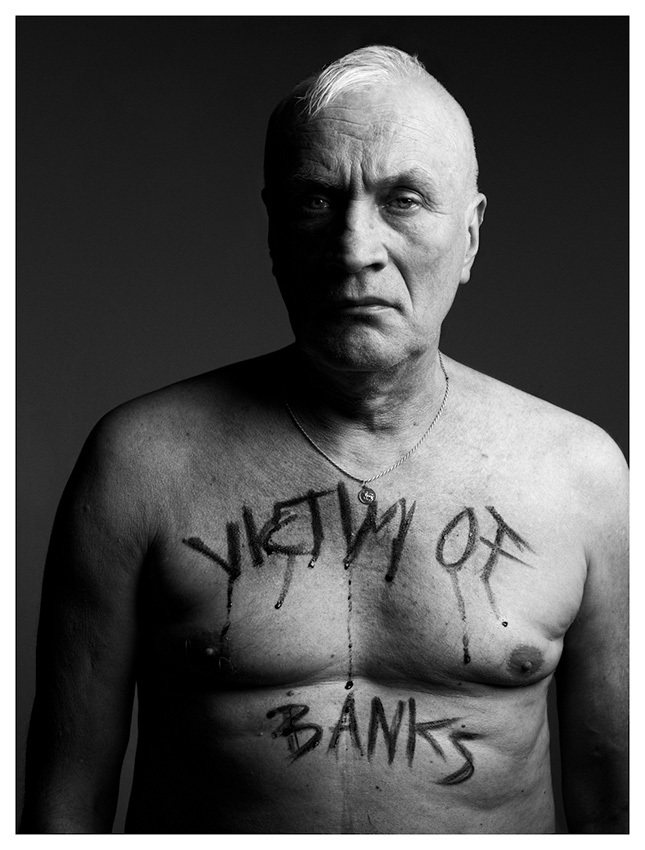

О захвате выставки и возвращении в Беларусь

В 2010 году мою выставку захватили рейдеры [здание Тахелеса хотел заполучить банк, на 2 года раньше срока истечения аренды. – прим. ред.]. Ничего нельзя было взять: ни краску, ни одежду, ни компьютеры. Поставили по 2 секьюрити на вход. Я, конечно, был в тоске, полной тоске, даже не пересказать словами. Мартин [директор арт-сквота. – прим. ред.] выделил мне внизу большое помещение. Я там развернул принты с работ, сделал большую инсталляцию со спрутом и денежными мешками – на банк, который всё захватил.

Пошла масса журналистов, потому что такого отродясь не видали. Висели постеры в электричке, было организовано несколько демонстраций и собрано 100 тысяч подписей в поддержку освобождения. Художники отдавали мне свои произведения, в актовом зале Тахелеса выступали певцы и декламанты немецкие.

Июль, 2010, демонстрация в поддержку Тахелеса. Фото: Petrov Ahner

Моя выставка была крупнейшая, и банк думал, что, когда он захватит ее, Тахелес рухнет автоматически. Но он не рухнул. Наоборот – всё зашевелилось благодаря репортерам и телевидению. Были разные телепрограммы, куда меня приглашали. Больше всего запомнилась радиостанция в Рейхстаге – там в свое время Геббельс вещал, вот и у меня интервью там было.

В банке уже были не рады, что всё это сделали, но проглотить не выплюнуть. Сейчас вспоминаю: чертовщина какая-то. Как будто не было этого. Как будто сон странный. Но это наоборот дало мощнейшую известность. А на ровном месте ничего не бывает.

Фото: Petrov Ahner

Фото: Petrov Ahner

В это время я начал писать «Мифологему тысячелетия» [одна из самых больших картин в Европе. – прим. ред.]. Сейчас я очень радостно те события воспринимаю. Если что-то есть такое мощное, то оно притягивает народ, пробуждает интерес.

Алесь Родин около своей работы «Мифологема тысячелетия». Размер работы: 15 на 4 метра. Фото: Екатерина Игнашевич

Работы были арестованы почти год. Суд состоялся: рэкет и разбой. Хотя у банка были адвокаты, судья сказал всё вернуть. Тахелес всё равно закрыли, потому что закончился срок договора. Просто банк хотел на 2 года раньше: у него какая-то идея была, деньги у них горели.

После закрытия Тахелеса я не сразу вернулся в Беларусь. Думал, что-то произойдет, поэтому был там еще года два. Но Тахелес наглухо закрыли. Я больше не хотел оставаться в Берлине.

Про чувство дома

Если у меня идет выставка, мне безразлично, где быть. Хоть в Антарктиде. Главное, чтобы был зритель. Но жить, хоть убей, только в Беларуси.

Я всю Германию объездил, так там совсем другие пейзажи. Это интересно, но до определенного момента. Италия – уж казалось бы! Но вот проживешь там 10 дней – и кончается экзотика, всё понятно. Париж! Меня интересовали мосты парижские. Закончишь 20 мостов, изучишь Эйфелеву башню и Консьержери, откуда Марию-Антуанетту на казнь везли – ну и что, всё понятно.

Тут всё настолько впитал, что не могу без этого. Я плаваю в этой атмосфере как рыба, и это всё насыщает, подпитывает, дает возможность работать. Здесь приходят образы и идеи, а там уже всё реализовываю.

Мне предлагали купить квартиру в Берлине, и деньги у меня были, но нет желания. Мне уютно здесь. А там – все другое.

Фото: Оля Иоль

Про жертвенность искусства и науку выживания

Мастацтво – это очень свирепая вещь. Мы же не зря делали выставку «Ахвяры мастацтва». Если у вас есть знакомые ребята, которые занимаются мастацтвом, то пусть они зарубят себе на носу, что это – ахвярность. Пускай занимаются дизайном. А потом параллельно могут заниматься чем-то еще. А то некоторые мастаки молодые, ну хлопцы-красавцы-умницы и вдруг такое разочарование – шмяк. Захар Кудин – великолепный, способнейший хлопец [в 2019 году художник Захар Кудин покончил с собой, выбросившись из окна. – прим. ред.].

В Тахелесе тоже выкинулась девушка из окна, Жанин. Мы хотели сделать ее выставку в Минске, великолепные работы. Вот она тоже с копейками, любовью неразделенной, веру в себя потеряла – и всё. Так, подожди. Ты стала на эту стезю, скользкую и непонятную. Ну хорошо, у меня как-то по-другому всё складывалось. Это не я, это что-то мне подыгрывало волосатой рукой. Я бы тоже мог свернуть, но эта рука меня упорно толкала: будь ахвярой.

У меня было и безденежье, я ж сколько разводился! Ну и что такого. Жизнь — это божье дарование. Так нельзя. Что этот Захар? Надо было что-то придумать. У него великолепная мать. Нашли бы тысячу выходов. Поменял бы профессию. Я был и слесарем, и кем только ни был, и зарабатывал 30 рублей в те времена, и выгоняли меня и оттуда, и отсюда, и сколько раз. Он не понял, куда попал.

Поэтому я отговариваю, когда меня спрашивают: поступать или не поступать. Если хотите – идите на дизайн. Хоть какая-то копейка будет. Но не выбирайте чистое творчество: все любят на это смотреть, но за это никто не хочет платить. Надо быть на очень крутом уровне, а так не всегда получается.

Научиться выживать в любых условия – очень важно для художника. Я могу ужаться до какой-то мыши, которая просто бегает туда-сюда и всё. Воду всегда найдешь. Гречка есть. Много, как говорится, надо.

Ты должен быть уверен в себе, ни на кого не обращать внимания. Кто бы чего ни говорил. Это всё тебя подпитывает, мобилизовывает и дает тебе силы.

Художник полон комплексов. И, кстати, чем больше комплексов, тем лучше. Я свои комплексы лелею и берегу, пылинки с них сдуваю, чтобы не дай бог их не лишиться. Ведь иначе ты будешь самодовольным ослом.

Комплексы дают развивать тебе скорость, и тогда ты как будто их не замечаешь, но стоит только замедлиться – они опять вылазят и могут съесть.

Fatum, 1986–1990

О том, что нужно ценить

Если думаешь быть художником, надо всем интересоваться. Литературой, фильмами, режиссурой, театром. Это всё надо крутить: как одно искусство коррелирует с другим. Всё это важнейшие вещи.

А уж поэзия… Ходил в библиотеку, всё перечитал, всё это впитывалось. Но это всё в подсознании: я же не оратор. Закрылся в мастерской и малюй себе. Но это всё оседает на подкорке и дает выброс в образной ситуации.

Алесь Родин в главной роли в спектакле «Richard» режиссера Марии Таниной

Все мои работы – это мои ипостаси, через меня пропущенные на абстрактном, визуальном и каком угодно уровне. Я могу летать, ползать, крякать и мяукать – понятно, что на подсознательном уровне. Это всё сидит во мне и создает многообразие ощущений.

Мастацтво – это всё время эксперимент. Ты всё время пробуешь, всё время находишь и теряешь.

Про жизнь как сновидение

Мы находимся в состоянии сна, и это всё огромное сновидение. В классических картинах всё ясно: там есть завязка и развязка, как в литературных произведениях. Но для меня это неинтересно, потому что я настроен на другое. Даже мои первоначальные композиции были читаемы уже в разных ипостасях. Потом они еще усложнялись – это рост моего движения, проникновения в глубину произведения, а поскольку… Вот что такое наш мир? Это непознаваемая вещь. Мы никогда не сможем понять его до конца. Мы как сущности – что такое? Что такое вчера? А у нас его уже как бы и нет. Только воспоминания. Что такое будущее? Его нет. Мы находимся в состоянии сна, и это всё огромное сновидение. Хотя нам кажется, что всё материально, всё мощно.

«Моя палитра», 180x135 см, 2009

Мастацтво – это отражение, переход от сознательного к подсознательному, выплеск. То, что можно объединить с разной символикой, с разными фигуративными, абстрагируемыми понятиями. И вот это дает мощную широту восприятия – такую, что зритель может туда проникать. А иначе он этого не замечает и даже не понимает, какая мощная красота заложена в любом сантиметре бытия. Колоссальная. Но через мастацкие образы он получает это понимание.

Опять-таки, разные виды искусства дают это понимание. Не только произведения мастацкага типа, но и театральные, балет, музыка. Это дает нам великолепный способ самосознания, самопонимания, что это что-то мощное, безграничное и что вот с этим ты живешь и находишься.

Вот это надо ценить, потому что это божье, колоссальное, не зря чем-то грандиозным задумано.

Фото: Оля Иоль

В мастацтве я здесь и не здесь, я везде и нигде. Я должен быть растворен во всем. Художник должен быть бескожим. Он должен только ощущением жить – тогда он проводник. Через него идут фотоны, нейтроны, протоны. Он пропускает через себя это боскае скированне, нанизывает, тоже сотворяет и уподобляет чему-то. Здесь, везде и нигде.

Фото обложки: Оля Иоль